タイトルどおり、先週火曜1月18日にXbox Series Sを購入した。

2020年11月に発売されてからずっと売り切れてて縁がなかったXbox Series Xじゃなくて、コンパクトな Xbox Series Sの方が自分の今の環境には使いやすいということで踏ん切りがついた。PCモニタはWQHDでそこへのマッチもするし。

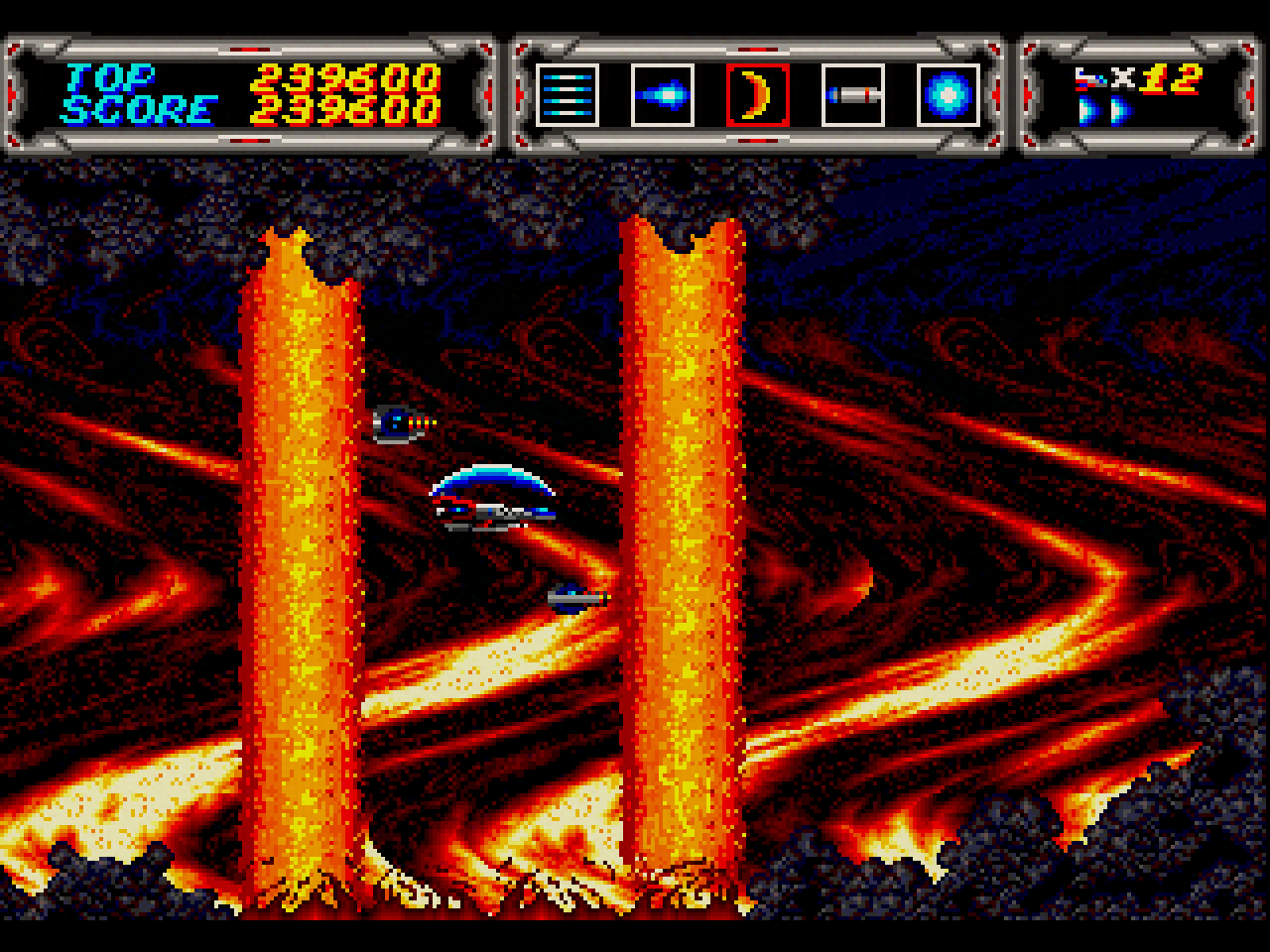

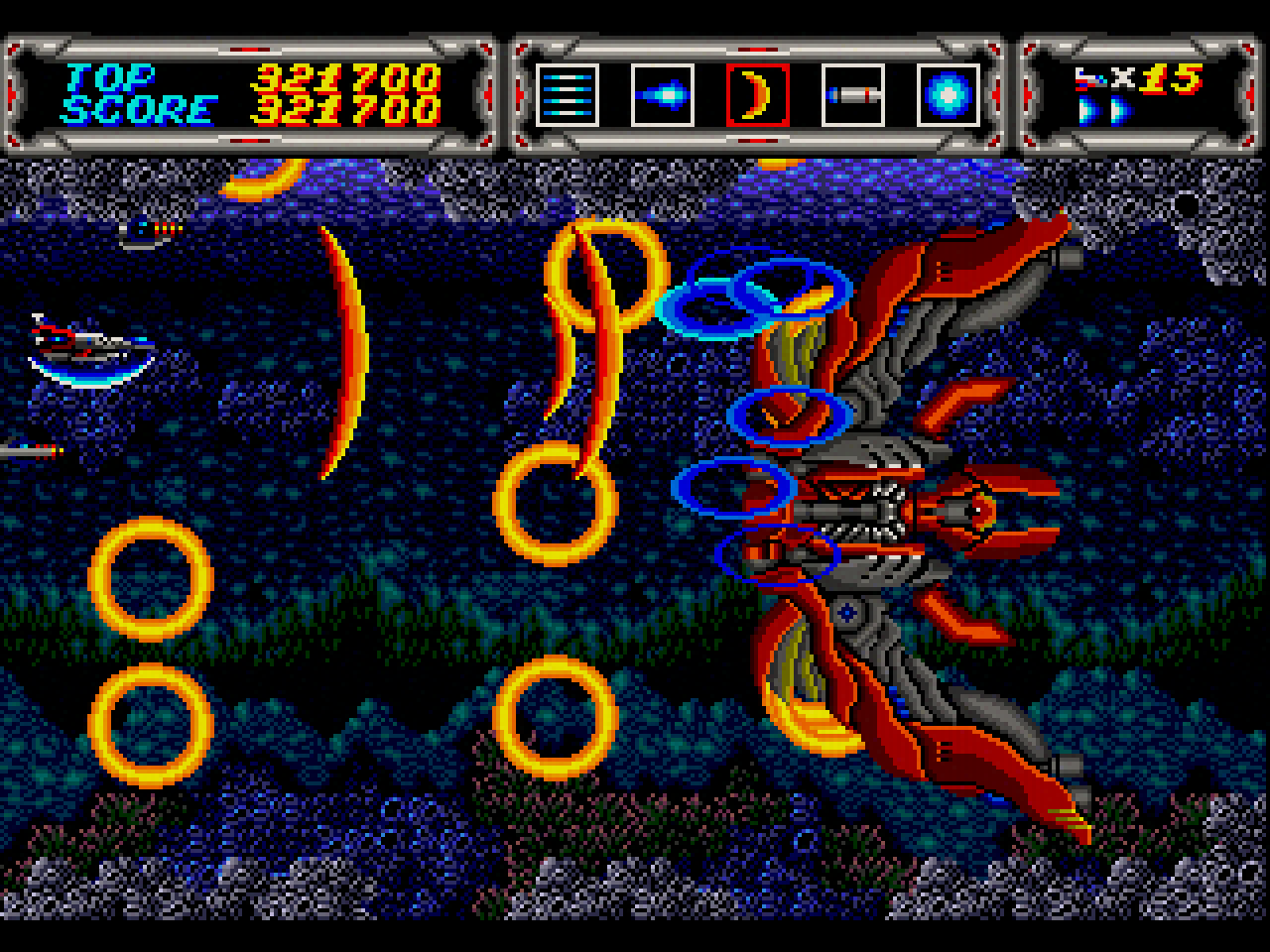

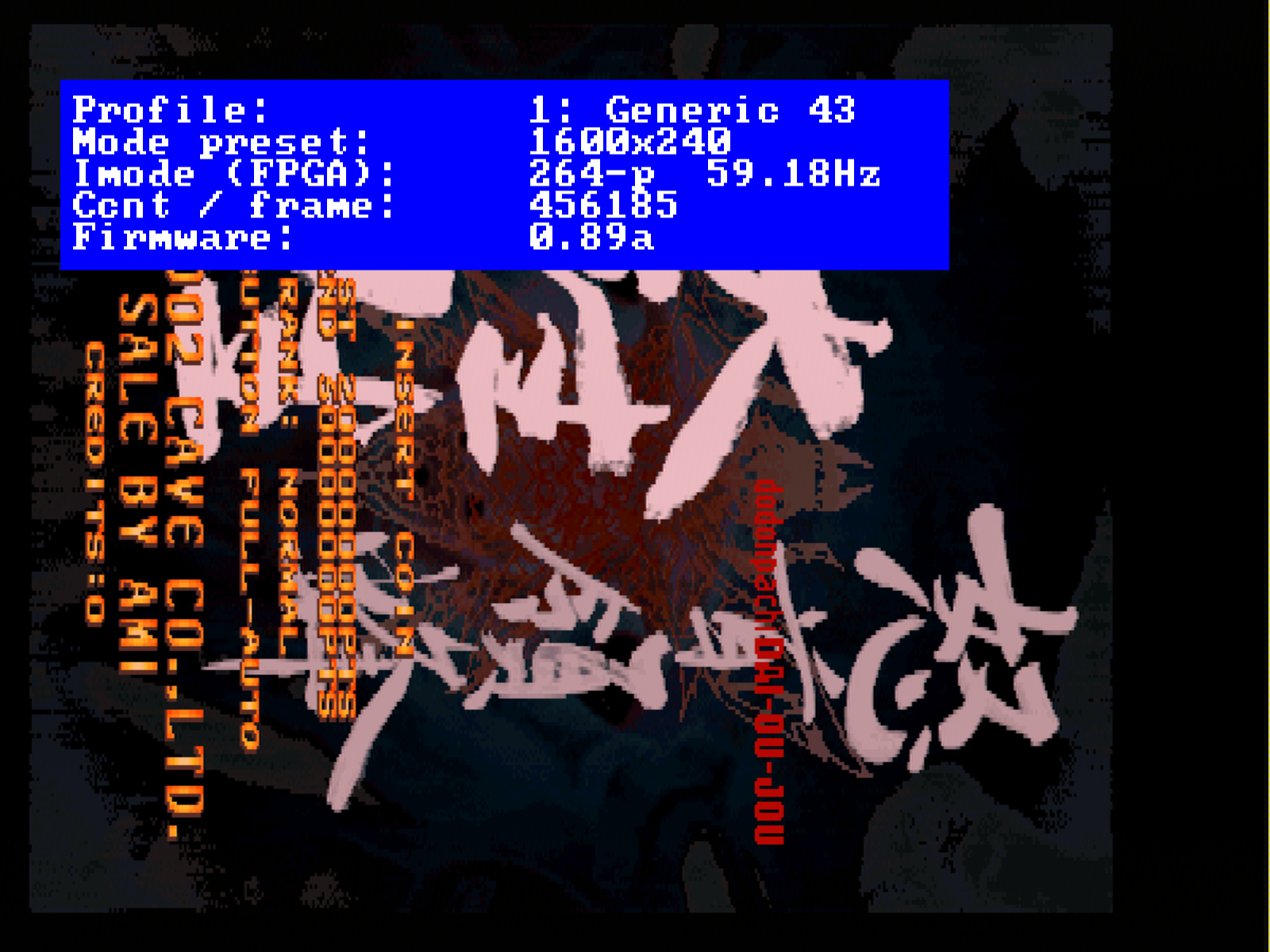

特に遊びたいゲームということだと、マイクロソフトの後方互換対応でリファインされたパンツァードラグーンオルタがまずあった。

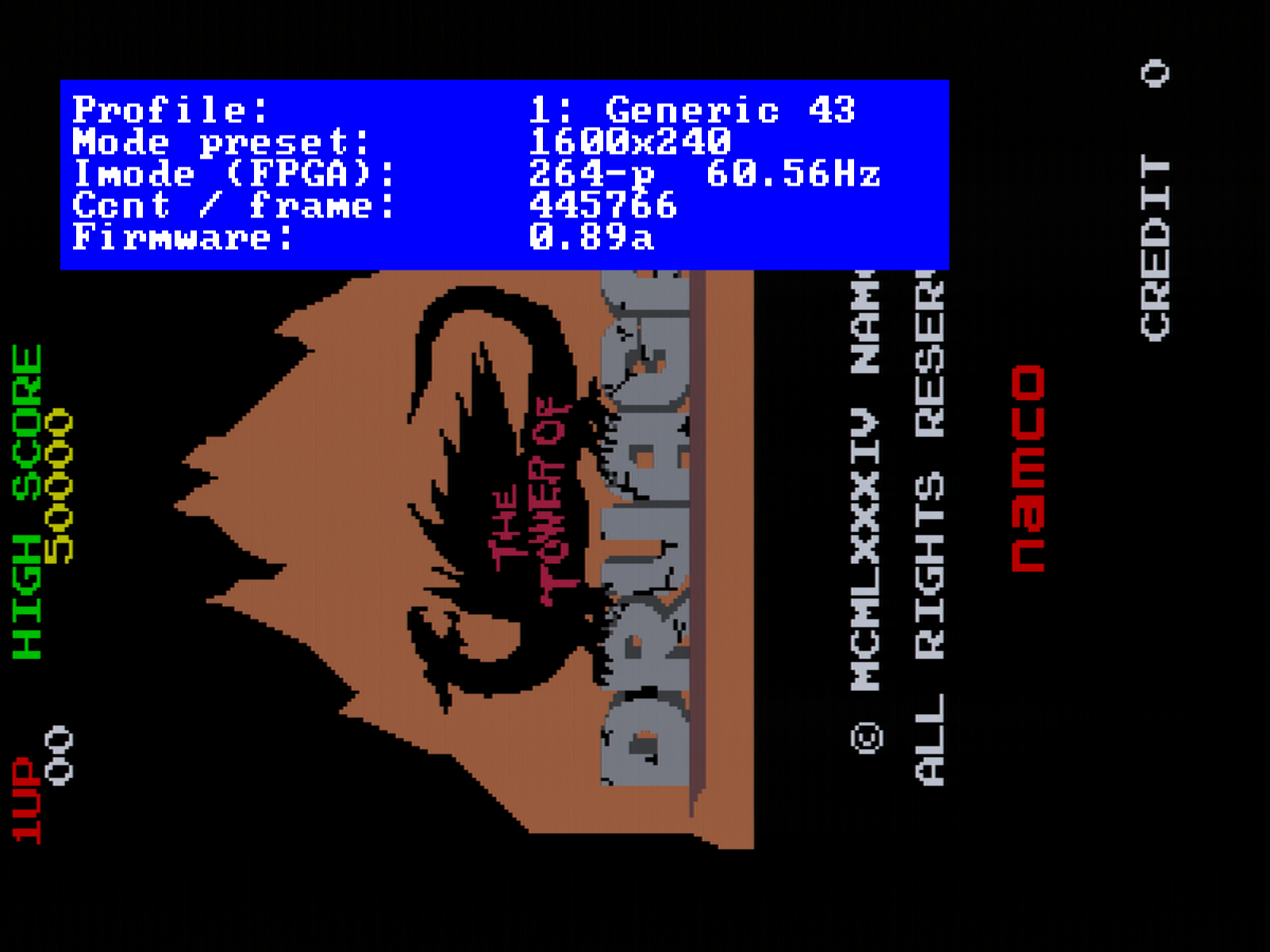

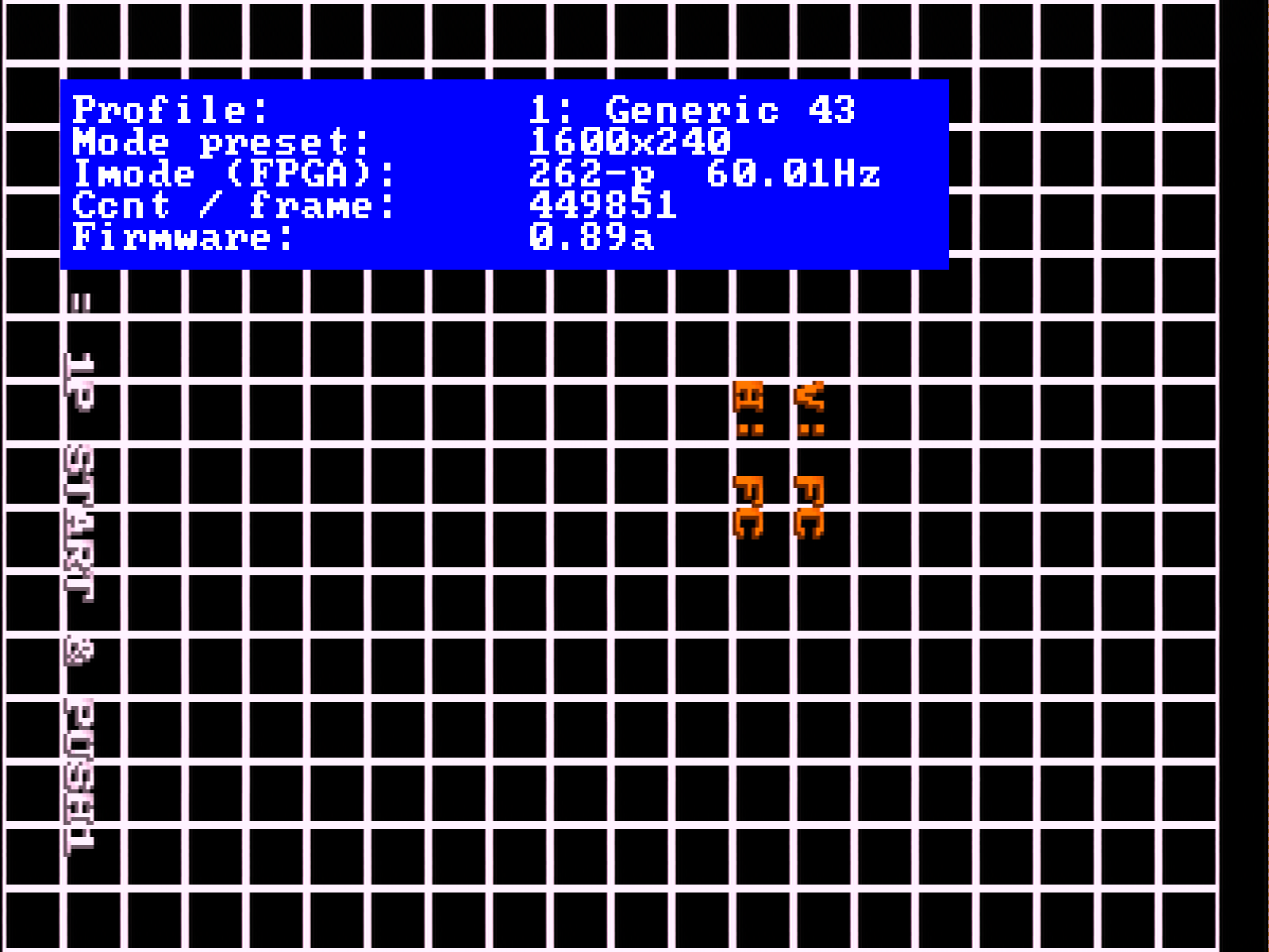

当時いろんな事情があって遊びたいと思いつつもチャレンジできなかったパンツァードラグーンオルタは、Xbox360を買ったときにパッケージ版を中古で買って遊ぼうとは思ったのだが、360での互換モードは非常に画面表示が荒くてこれで評価したくないと思い、プレイを保留していた。この日はとうとう遊べる日がきたという喜びが大きかった。じっくり遊んでいきたい。