11月3日のHey活はぱっとしなかった。虫姫さま ケイブ祭りver.1.5(Original) Maxはけっこういいプレイだったけど撮ったつもりの写真が映ってなかった。

11月5日は久しぶりに深谷ロボットに行った。

ゲームの話題を適当に

11月3日のHey活はぱっとしなかった。虫姫さま ケイブ祭りver.1.5(Original) Maxはけっこういいプレイだったけど撮ったつもりの写真が映ってなかった。

11月5日は久しぶりに深谷ロボットに行った。

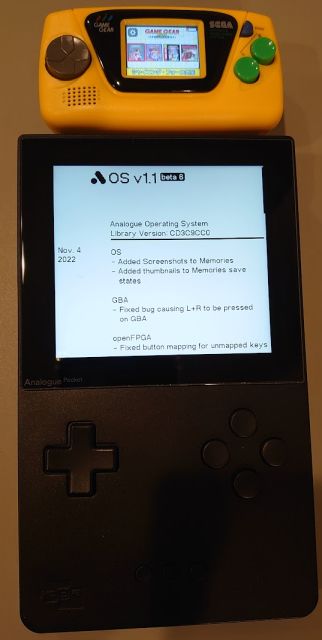

メガドライブミニ2発売記念ってことで、いつものメンバでメガドラミニ2合宿が11月5日から11月6日に開かれていた。

まずは深谷ロボットからだが、それはアーケードゲームログの方に書くのでここでは割愛。

いつものパスタの店は美味しかったことだけはこっちに書いておく。

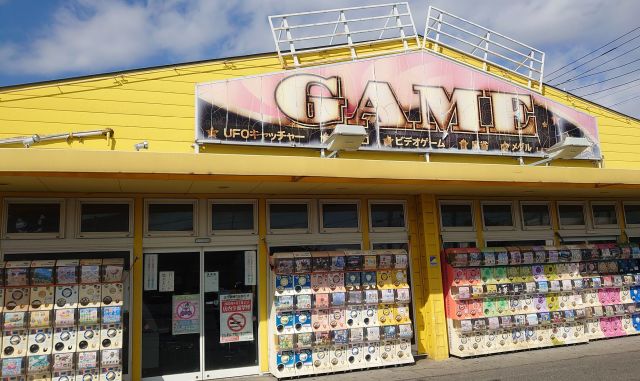

Analogue Pocket のFirmware v1.1-beta-6が2022年10月11日(JST)にリリースされている。今回はDockの更新も入っているので合わせて更新しておいた。

更新内容は公式のPocket のchangelogを参照して欲しいが、自分的には以下2点が大きい。

なお、Quick Saveは “Analogueボタン + 上”、Quick Loadは “Analogueボタン + 下”、スクリーンショットは “Analogueボタン + Start”。

他にはUSBキーボードとマウスがサポートされたり、Xbox Series X|Sのコントローラの対応度が上がったりしている模様。

[関連記事]

WordPressを6.1にアップデートした。とりあえず問題なさそう。

10月21日はしごおわHey。

虫姫さま ケイブ祭りver.1.5(Original) Maxは仕事の疲れからか調子は上がらなかった。

10月22日は午後からHey。

なにやってもダメだったけど、ギリとはいえケツイが2周目入りできたのだけはよかった。

“アーケードゲームプレイログ 2022-10-30” の続きを読む今月のサンダーフォースIV定期プレイ(JP, Normal)はメガドライブミニ2のテストプレイも兼ねてで。

そして、無事一発でノーミスクリア。

メガドラミニ2発売前から、最初のプレイはTFIVにしようと決めていて、いい緊張感の中で遊べて特別に楽しかった。

なお、クリアしたあと、OMAKE曲をいつでも聴けるようにステートセーブしたんだけど、そういやNintendo Switch版だと最初からOMAKE曲聴けるようになってたなと電源入れ直してみたらステートロードなしで聴けたよZzz…(Not聖闘士しぐさ)。

せっかくなので動画サイトにも上げておく。